主張

「農家の世界」を、生きるすべての人へ

目次

◆「リンゴチップス、見せてください!」

◆「農業経営」ではなく「農家経営」

◆「私は、ここで暮らす」

◆みんなでガードレールを洗う

◆生きるすべての人に『現代農業』を

「リンゴチップス、見せてください!」

農文協の普及活動についてはこの「主張」欄にも何度か登場しており、ご存じの読者も多いかと思う。一つの地域に一定の期間宿泊し、50ccのカブで農村をまわり、『現代農業』の普及(営業)のために農家に会いにいく。15年前、私が入会した当時は、4月まだ雪の残る長野県の栂池センターで1カ月の座学研修を受け、それから実際の現地へ普及に出ていた。

最初の担当地域は、長野県長野市若穂というリンゴの大産地だった。いくら座学を受けたといっても、農業はもともとまったくの素人。「せんてい?」「はなつみ?」「とうそうがい?」という感じで、農家の言葉がまったくわからず、普及どころかまともに会話もできなかった。

さてどうしようと思った矢先に、リンゴチップスをつくるお母さんに出会った。出荷できないリンゴを薄く切って乾燥させ、家族にふるまう。聞くと、若穂のお母さんたちはみんなそうしているとのこと。そして、薄く切る人・厚く切る人、皮をむく人・むかない人、天日干しの人・乾燥機を使う人と、それぞれの家で個性があることも教えてくれた。

それからはリンゴ農家の家に行くたびに、開口一番、「リンゴチップス、見せてください!」とお母さんたちに言った。すると、だいたいのお母さんは食べさせてくれる。お礼を言って感想を伝え、さらに、あそこの家のチップスはああでしたこうでした、という話で仲良くなった。そして、『現代農業』から家庭菜園や漬物の記事を紹介して喜んでもらった。

農家に会ったら技術の話をしなくてはいけないと思い込んでいたが、そうではなかった。作物を余すことなく活用し、孫にふるまい、時には友達にもふるまってお茶を飲む。常に作物、家族、地域と一体にあるのが農家と知った。これが、私が農家の自給の豊かさを知るきっかけだった。

「農業経営」ではなく「農家経営」

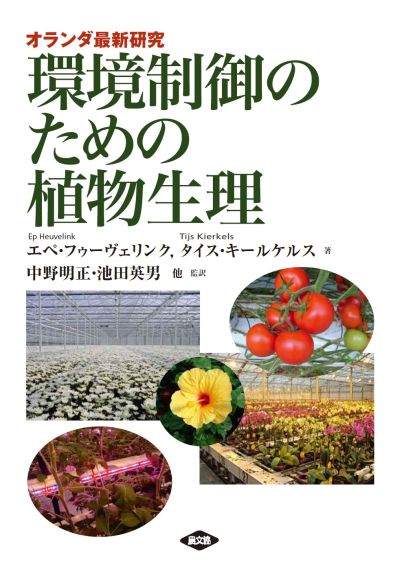

その後、九州沖縄支部に配属されて、熊本県八代市、玉名市など、トマトの産地も数多く巡った。2014年当時は、ちょうど新しい環境制御技術が流行りはじめた頃。炭酸ガス発生装置などの機械が次々入り、収量は飛躍的に伸び、外国人実習生を雇って規模拡大......。地域一帯いや日本の園芸全体が変わっていく雰囲気があった。そんな時に、玉名市岱明町のトマト農家・吉田純さんに出会った。

大規模経営が増えるなかで、吉田さんの基本は家族経営。環境制御関連の設備も外国人実習生も入れず、苗も購入はせず自分で播種して育苗していた。吉田さんがこのような経営を始めたきっかけは、就農当時の農業簿記。損益計算書では黒字だったが、いざ貸借対照表を入力すると、じつは負債が資産を上回る借金経営だったことが見えた。これは、損益計算書が「農業経営の収支」を明らかにするのに対して、貸借対照表は「農家の暮らし全体の経営状態」を明らかにするものだったから。農業経営がいくら黒字でも、暮らしの中でそれ以上の出費があれば、家としてし、そこから逆算して経営計画を立てることを心がけている。その結果、規模拡大や通年雇用はせず、過度な投資をしない方針が立った(現代農業19年3月号p306ほか参照)。

「外国人技能実習生を入れた農家のなかには、その仕事をつくるために、本来は休めるはずの夏場に、別の野菜をつくり始めた人もおります。それじゃ、ラクになったのか大変になったのかわからんですよね。うちは逆に、仕事は常に90%に抑えるようにしてます。普段から100%で働いていると、台風とかイザという時に無理がきかんですけんね。それに、家族で過ごすゆとりも必要。なんのためにトマトをつくるのか、ということですよ」と吉田さんは語る。農業技術の背景にはいつでも暮らしや家族への思いがあることを、吉田さんが教えてくれた。私が出会った農家の中で、一番かっこいいと思っている農家だ。

「私は、ここで暮らす」

吉田さんと出会い、自分のなかで「暮らし」がひとつのキーワードになっていた2014年、農文協から『内山節著作集』の刊行が始まった。そこで九州沖縄支部では翌年の15年、大分県日田市の廃校を活用した羽田多目的交流館で、哲学者・内山節さんの講演会を企画。農家はもちろん、林家、自治体職員、タウン誌編集者、新聞記者など、さまざまな職業の方84人が参加してくれた。

この講演会のタイトルは、「私は、ここで暮らす」。内山んのお話を聞き、「ここで暮らす」覚悟と誇りを持てるような場にしたいという企画意図からだ。内山さんは言う。「行政は何でも5年計画。目先の利益を追うから理念が生まれない。時間軸を5年から100年に延長すれば、“何をつくるか”から、“何を残すか”という計画に変わる」。講演後には、模造紙に描かれた大きな樹に、参加者それぞれが「100年後に残したいもの」を付箋に書き、貼っていった。「子どもたちや孫たち」「衣食住を自給する文化」「ご先祖様とのつながり」「見上げた空の広さ」「井戸端会議」など、いろんな「残したいもの」が出た。そして夜は参加者で酒を酌みかわし、一緒に風呂に入り、雑魚寝したことも貴重な思い出だ。

みんなでガードレールを洗う

この講演会から5年後の2019年、私はまた大分県日田市にやってきた。農家の数が減少する中でも『現代農業』の増部を!と意気込んだ年で、その勢いをつけるなら日田市だと直感的に思ったからだ。講演会以降いろんな層の読者とつながりができていたことや、大型合併後も旧町村単位で公民館活動など住民自治が活発なことも理由だった。

若い職員2人と一緒に普及に回る際、「むらにはまだまだこんな人たちがいるんだ」ということを発見し、『季刊地域』の「ゆるくらジャーナル」に載せられるネタを毎日見つけよう、という方針を掲げた(ちなみに「ゆるくらジャーナル」は雑誌『季刊地域』内の普及者投稿コーナー。『現代農業』でいえば「あっちの話こっちの話」に当たる)。そして農家はもちろん、公民館や集落支援員、地域おこし協力隊にも足を運んだ。

次の文章は、そのときに生まれた「ゆるくらジャーナル」。実際に『季刊地域』40号に掲載された(一部略)。

ガードレール洗いでむらに活気が戻ってきた

日田市の山間にある出野(いづの)地区では、2018年から自治会でガードレール洗いをしている。自治会長の佐藤利文さんは「これが正解だった!」と話してくれた。

川に沿った道が多いこの地区のガードレールの全長は15mほど。泥はねやスギの花粉でかなり汚れていたそうだ。軽トラに載せたタンクからホースを引き、高圧洗浄機で水を噴射。その後に洗剤を付けたタワシでこすり、雑巾で拭き上げる。それでもきれいにならないところは再度高圧洗浄する。

農繁期を避け、年に4回実施してすべてを洗い終えた。1回目は10人だった参加者は、4回目には50人になった。

出野地区のある旧前津江村が日田市に合併してから、「村民体育祭」や「ふるさと祭り」など村の行事はやらなくなったし、年3月には出野小学校が閉校して、地区行事もほとんどなくなった。ものさみしい地域を盛り上げたいと、ガードレール洗いをやってみようと提案したのが佐藤さんだった。

慰労の芋煮会も開催。参加者の多くから、「またみんなで集まる機会ができてうれしい」という声が上がった。ガードレール洗いをきっかけに、出野地区に活気が戻ってきた。

何気ないようにも見えるが、「ここで暮らす」という覚悟が伝わってくる活動だった。ガードレールという、身近にあるのになかなか触らないものをきれいにすることが、またいとおしい。「ゆるくらジャーナル」の「ゆるくら」は、「ゆるがぬ暮らし」が語源になっている。農文協は、大手メディアが報道するような派手でわかりやすい活動にはあまり関心がない。普及というかたちで草の根をゆくから、このような「ゆるがぬ暮らし」を発見できる。そのことを、再確認した普及だった。

生きるすべての人に『現代農業』を

最後に。話は大きく都心に移るが、昨年8月、JA東京スマイルの4カ所の支店にて地域利用者向け講習会「プランター・ベランダですぐできる! 野菜づくりのコツと裏ワザ」を開催した。農文協はこれまで、JAの生産部会や女性部を対象とした講習会は実施してきたが、一般の非農家を含む「地域利用者向け」と広く募集したのは初めてだった。当日の参加者61人中、半数は「准組合員」で、「少しだけ野菜づくりをしている」あるいは「野菜づくりはまったくしていないが、これからしてみたい」という方がほとんどだった。当日は『現代農業』や単行本からすぐできる裏ワザを紹介。特に、本誌で特集してきた手づくりパワー菌液「えひめAI」への関心が高かった。

農文協の普及対象の中心が農家であることはゆるがないが、近年ではこのように、非農家や都市住民への普及活動も始まっている。私はこうした活動を、新しい「担い手」をつくる運動と思って取り組んでいる。「担い手」というと、何十町何百町の大規模な農家を想像すると思うが、暮らしを担うことに、面積や規模は関係ない。

期せずして大分県日田市の読者から、記事を読んだ感想が寄せられた(季刊地域25年冬60号p142「読者の声」)。

「自給の営みは労働ではなく、生きることそのものなんだと気づかされた」

農文協は、相対する人がどんな人であれ、常に「自給」の側面に着目して活動をしてきた。それは、「農」と「暮らし」が不可分で、根底に「自給」があるととらえるからだ。『現代農業』は農業の雑誌でありながら、生きること暮らすことを包含した雑誌であり、その根本精神が「自給」。日田の読者の投稿を目にしたとき、そんな「農家の世界」を体現する『現代農業』は、「生きるすべての人」にとって、よりどころになる雑誌だと勇気がもてた。

あの日、リンゴチップスをつくるお母さんに出会ったときの気持ちがずっと変わらずにあり、より頑丈になりながら、私は普及を続けている。

(農文協論説委員会)