|

| 農文協 > 食農教育 > 2008年11月号 > |

|

|

食農教育 No.65 2008年11月号より

都立青鳥特別支援学校・都市園芸科

特別支援学校でみつけた教育の原点と「農」の教育力

編集部

教師が子ども一人ひとりと向き合い、その子が必要とするサポートを行なう。特別支援学校では、そうした教育の原点といえるものが実践されている。平成十九年の学校数は一〇一三校に達し、農業を取り入れる学校も少なくない。

土にふれ、命にふれる農業には、本質的な教育力が備わっている。植物や動物を育てるなかで、生徒が、先生が、そして両者の関係は確かに変わっていく。なぜ、そしてどんなふうに変わっていくのだろうか。その答えを知りたくて、都内で唯一農業を職業教育の柱に据える都立青鳥特別支援学校の都市園芸科を訪ねた。

実習をしたのは、軽度の知的障害のある7人の生徒。専門的なこともていねいに、かみくだいて説明すれば、生徒に伝わる

実習をしたのは、軽度の知的障害のある7人の生徒。専門的なこともていねいに、かみくだいて説明すれば、生徒に伝わる自分のことは自分で

都市園芸科の農場は多摩川河川敷のすぐそばにある。となりは都立園芸高校の果樹園だ。

訪問した日は三年生の野菜栽培の実習日で、秋野菜の種まきを行なうことになっていた。畑への印付けから始まり、種まき、水やり、トンネルかけを午前の授業で行なう。実習担当の後藤浩昭先生が説明を終えると、生徒たちは各自担当するウネに移動する。

もともとは共同の作付けのみだったが「全体でやっていると、どうも生徒の興味や関心が薄れてしまう。責任感も薄れる」と危機感を抱いた後藤先生が、この一人一ウネの「個人作」を取り入れた。やってみたところ、個性がはっきりと現われた。自分のものになるという理由から、作業に真剣に取り組むようになる生徒もいれば、相変わらずの生徒も。しかし、誰がやって、誰がやっていないかが目に見えることで、全体的に積極性が増したという。「自分のことは自分で責任をもつ」。これが都市園芸科の基本姿勢だ。

もとは都立園芸高校の果樹園だったところを実習畑に。野菜栽培に適した土壌になるまで3年かかった

もとは都立園芸高校の果樹園だったところを実習畑に。野菜栽培に適した土壌になるまで3年かかった養護学校に農業教育は必要ないか?

今年で創立一二年目を迎える都市園芸科は「都内の養護学校(現特別支援学校)に職業科を」という動きのなかで設立された。目標に掲げたのは、就労による社会的自立だ。これまで卒業生の就労率はほぼ一〇〇%で推移しており、この目標は達成されているが、設立の際は賛否両論、まっぷたつに分かれた。

創立三年目で都立園芸高校から異動し、現在農場主任をつとめる佐久間孝良先生も反対を唱えた一人だった。理由は、養護学校に在籍する生徒に、はたして農業実習できる力があるのか、そして農業高校の生徒すら難しい、農業関係の就労先を確保できるのかというものだった。「今思えば、まったく特殊教育に対する理解がなかった」と佐久間先生は振り返る。

スタート当初の農場勤務の職員は四名。特殊教育に関する基本的な知識や経験の乏しい者がほとんどだった。しかし、このことが都市園芸科の「なにしろ自分で、まずやってみる」という方針を生みだし、結果的に生徒の力を伸ばすことにつながった。

「自分で、まずやってみる」

実習が始まり、自分のウネで作業を進める生徒たちのなかで、一人の生徒が作業台で用紙に何かを書き込んでいた。聞いてみると、作付け計画を書き直しているのだという。「まったく、お前は適当なんだから」という後藤先生に「適当じゃないっすよー」と笑顔で答える生徒。書き直す前の用紙を見ると、どこに何を植え付けるか書いてあるものの、明らかに作付けの間隔が狭い。四〇cmくらいの大きさに成長するハクサイを一〇cmほどの間隔で植え付ける予定になっている。

「ちゃんとタネ袋に大きさも書いてあるんだから」。先生はアドバイスはするが、代わりにやってあげたり、手伝うことはしない。

佐久間先生はいう。「まわりの大人は障害のある子どもを『できないだろう』と決めつけて、『できるようになること』までやってしまう。でもそれじゃ生徒は育たない。私たちの役目は、生徒が『自分でやること』を覚えるために、最低限必要なサポートをすることです」。この考えのもと都市園芸科は創設当時から、基本的に健常児と同じ教育をするという指導姿勢を貫いている。

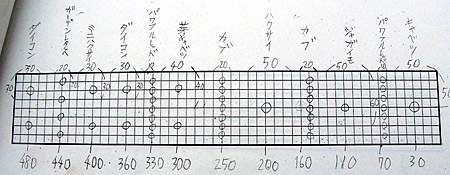

夏休みの宿題になっていた作付け計画表。80cm×5mのウネに自分の好きな野菜を植え付ける

夏休みの宿題になっていた作付け計画表。80cm×5mのウネに自分の好きな野菜を植え付ける菊の芽摘みは難しい!

生徒がつくった大菊の3本仕立て

生徒がつくった大菊の3本仕立て一年から三年までとおして行なう取組みに、菊の栽培がある。一年は小菊の玉つくり、二年は小菊の懸崖つくり、三年で大菊の三本仕立て盆養つくりを学ぶ。どの栽培にも共通するのは芽摘み作業だ。枝数を増やすために、二、三芽残して、新しく伸びた芽を摘み取る。次に出る芽の位置、その芽が外か内のどちら側に伸びるのかを予測しなればならないので難しい。生徒によっては本来残すべき芽まで摘み取ってしまい、花が咲かなくなる。それでも一、二、三年とやっていると、何とかできるようになるという。

設立時から農場で実習助手をしている一阪浩一先生に、指導で感じていることを聞いてみた。「農業は工業と違って規格がありません。植物の成長を想像して作業しないとうまく育たないのが、農業の難しいところですよね」。「今年できたことも来年は忘れてしまったり。一回でできないのは当たり前、一〇回やってできればいいと思ってやっています。それでも根気よく指導を続けていると、生徒がたまに忘れたことを思い出してくれる。それが嬉しくて」。生徒の力を信じて、根気よく待つ。そんな先生の信頼に、生徒は「できるようになる」ことで応えてくれる。

友達と話をしながら作業する生徒もいれば、黙々と打ち込む生徒も。農場では生徒の個性が見える

友達と話をしながら作業する生徒もいれば、黙々と打ち込む生徒も。農場では生徒の個性が見える 温室に飾られていた「吊りボトル」は都市園芸科ならではの作品

温室に飾られていた「吊りボトル」は都市園芸科ならではの作品見合ったところでがんばればいい

草花栽培を教える佐久間先生は「高校時代、園芸高校で学び、成長した」と農業高校の教員に。これまでの職業教育の功績が認められ、一昨年には都から、昨年は国から表彰を受けた

草花栽培を教える佐久間先生は「高校時代、園芸高校で学び、成長した」と農業高校の教員に。これまでの職業教育の功績が認められ、一昨年には都から、昨年は国から表彰を受けた農場では生徒のよいところが見つけられる。一人ひとりをよく見ている佐久間先生。まっさきに自分の作業を終えて、友達を手伝う女の子が「支柱は二本いっぺんに挿すの。もっとぐーっと、まっすぐだよ、おーいいじゃん」と教える姿を見て、「あの子は大ざっぱですが、まわりを明るくしてくれるムードメーカーです」と。手伝ってもらった男の子は、作業はゆっくりだが、人一倍集中して取り組む子だ。みんなに「除草の神様」と呼ばれている。佐久間先生いわく、「除草が得意でね、鎌は使わず手で抜いてしまう」。

生徒自身も、自分のよいところを発見できる。農場にはいろんな仕事があるので、三年間で得意な作業が必ず見つかる。得意なこと、好きなことなら生徒は進んで動き、力を発揮する。そこを褒めて伸ばす。

製造業、サービス業、運送業、事務など、多くの生徒は農業とは関係ない職種に就くが、どの子も自分に見合ったところを見つける。工場に勤務するある子は、よく働いて評判もいいそうだ。農場で得た厳しさのなかでやり遂げた自信と、やった分だけ返ってくる喜びが、自分の足で立って生きる力につながる。

*

佐久間先生は、農場にきて障害や特殊教育に対するイメージが一変した。障害のある子どもが「できるようになること」を多くの人に知ってもらいたいと、展示会などに生徒のつくった園芸作品を出展してきた。「今まで受賞した作品は数知れないよ」と壁にずらりと並んだ表彰状を見せてくれた。

職業教育分野で高く評価されているこの都市園芸科は、来年、別の都立の特別支援学校の就業技術科に統合される。今のところ、この就業技術科に農園芸コースは組まれていない。「農業は幅広い人間を育てることをもっともっと多くの人に理解してほしい」と佐久間先生はご自身の一二年間を振り返りながら今後に期待をこめる。

農文協 > 食農教育 > 2008年11月号 >

お問い合わせはrural@mail.ruralnet.or.jp まで

事務局:社団法人 農山漁村文化協会

〒107-8668 東京都港区赤坂7-6-12008 Rural Culture Association (c)

All Rights Reserved